JOSÉ ÁNGEL GARCÍA CABALLERO. EL JARRÓN ROTO. PREMIO «VALÉNCIA» INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM. POESÍA HIPERIÓN

Trinidad Gan, excelente poeta y crítica perspicaz, escribe en el paratexto de El jarrón roto que «El autor, además de iluminar lo vivido y lo observado, haciendo así la página habitable para el lector, nos ofrece en sus poemas una interpretación actualizada de los temas y de los referentes clásicos […] Y lo hace con una terca pasión por el lenguaje, por su inquietante capacidad (poderosa y frágil al mismo tiempo) de forjar nuestra memoria, de abrirnos hacia los otros, de desnudar la esencia de lo humano». La cita es larga, pero merecía la pena transcribirla casi en su integridad, porque resume perfectamente la sustancia de este libro, dividido en tres secciones, «Al final de esta frase», la más extensa y heterogénea. Hechos anecdóticos narrados con naturalidad —el pulular de alumnos del instituto, el golpeteo de unos dedos sobre la mesa, un cuadro de Matisse o unas piedras de la playa de Collioure— configuran un paisaje interior que intenta reconstruirse al compás de la actualidad. Tradición —Grecia— y modernidad —imágenes de móvil y mensajes de texto— conviven en estos versos, de igual modo que convive la realidad con el deseo, es decir, el ser sujeto a su destino y el ser que alimenta su futuro con la memoria de unos dioses omnipotentes, ahora mudos: «Pero han callado aquellos que sostenían destinos, / que eran causa de ofrenda y reverencia, / tapiz tejido o joya engarzada, / cerámica tañida de historias, simetrías / de color celebrando los dones, los encuentros», como José Ángel García Caballero en el poema «El silencio de los dioses», con el que comienza la segunda sección, que lleva el mismo título que el libro completo: «El jarrón roto»y está inspirada en la cultura, las historias y los mitos de la antigua Grecia. Poemas impregnados de nostalgia por un tiempo que, si no mejor, era propicio para cultivar una filosofía de vida acorde con el ser humano, no con el ser prácticamente biónico, como ocurre ahora. El ultimo poema de la sección, «Europa», nos da algunas pistas al respecto: «También esta vez vuelves / la vista y acaricias dos mundos engarzados / por el vértigo, lloras bajo el agua del lago / Rara esta piel de abrigo, suave mientras me aleja / de tus huellas y estira de mi piel acelerando. / De repente, eres piedra que navega en las plazas, / succionas la intemperie / y me ahogo despacio, poco a poco invisible / tras el lazo con que atas mis muñecas».

La figura de Antonio Machado tutela la tercera y última sección, «Algunas hojas verdes», que comienza con un sentido homenaje a poetas como Juan Gelman, José Emilio Pacheco o Félix Grande, fallecidos recientemente, pero el motivo central es Melina, la criatura que llega a un mundo en permanente ebullición. Su inminente nacimiento da pie a García Caballero a reflexionar sobre el mundo agresivo y convulso que le espera, aunque en sus versos prevalece un tono, digamos paternal, protector que endulza la crudeza. El libro finaliza con estos versos que creo, pueden resumir perfectamente, esta idea: «Entretanto, te duermes, / desconectas del mundo unos pocos minutos, / no sé si sueñas, si eres ya capaz / de componer historias, / de imaginar las idas y venidas / de tus muñecos, pero la incerteza / esta vez no me angustia, / hay como algo de calma en tus ojos cerrados, / en la brisa que mece / esta ciudad andando». Probablemente, de una calma similar, benéfica y creativa, nacen estos inspirados poemas que no rechazan la complejidad de la existencia, ni su balance de pérdidas y ganancias, pero que logran convertirla en bálsamo, en ofrenda para el presente.

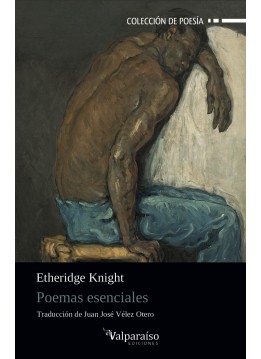

ETHERIDGE KNIGHT. POEMAS ESENCIALES. TRADUCCIÓN DE JUAN JOSÉ VÉLEZ OTERO. VALPARAÍSO EDICIONES

ETHERIDGE KNIGHT. POEMAS ESENCIALES. TRADUCCIÓN DE JUAN JOSÉ VÉLEZ OTERO. VALPARAÍSO EDICIONES JOHN GOSSLEE

JOHN GOSSLEE